Certos lugares são sempre muito perigosos para determinados tipos de pessoa. Partes do Cerrado como um buritizal nas veredas do sertão, que sempre guardam um curso d’água; a Amazônia, que ainda existe, as Anavilhanas, o parque do Jaú e outras partes deste mundo verde e contagiante; um trecho de Mata Atlântica densa e primária, que já quase não existe; o Pantanal, que também ainda existe e está tão ameaçado. Em cada um deles um vírus tinhoso espreita o visitante incauto e, quando menos ele espera, é inoculado. Os sintomas do mal incurável são imediatos e inequívocos.

Marcos Sá Corrêa pegou esse vírus irremediavelmente, suspeita-se que há muito, nas montanhas de Itatiaia e se tornou um apaixonado da natureza. Em esplêndido texto escrito para o O Eco, aparentemente uma reportagem e um perfil do ambientalista Adalberto Eberhard, na verdade, um ataque de febre pantaneira, ele escreve: “Com o bicho, não teve erro. Mal viu a grande cabeça pintada aflorar num fim de tarde no meio do rio Paraguai, disse tudo o que naquele instante se passava dentro dela. ‘Vai subir bem ali, naquele barranco’, Adalberto avisou, apontando o ponto da margem onde o bicho chegaria. O barqueiro tentou cortar o caminho do animal com uma virada do bote. Ele impediu. Mais tarde, a sós, daria um reaperto em regra no aprendiz de ecoturismo. ‘É que os turistas sempre me pedem para fazer isso’, o homem explicou.”

O viajante passa a não se preocupar mais com o celular, perde a noção de tempo, não se importa em demorar mais para chegar a cada ponto e jamais se preocupa em voltar. Vai se embrenhando. Começa a perder a objetividade científica nos textos, perde mais tempo descrevendo a paisagem, mostra espanto diante de cada ave, cada animal, cada árvore. Corre o risco de virar naturalista radical.

Se enamora irremediavelmente pelo nascer e pelo pôr do sol, pelo levantar da lua, pela fumaça das estrelas. É capaz de ficar horas olhando o rio correr lentamente, examinando as copas das árvores, acompanhando o vôo de um colhereiro ou de uma arara – se tiver muita sorte – ou perscrutando as margens do rio atrás de um jacaré. Vive na expectativa de se encontrar frente a frente com uma onça. É capaz de comer qualquer fruto que lhe digam pode ser comido, beber água de fonte, sem sentir falta de cloro, ficar acordado ouvindo a noite e – se teve a felicidade de ler Buriti – lembrando Guimarães Rosa narrando os sons todos da noite – “o sertão é de noite”, diz em prosa tão onomatopaica, que beira a poesia concreta. Poética era, sem dúvida. Eurialo Canabrava, em setembro de 1956 – num debate histórico, na Folha da Noite, em que estavam, entre outros, Sérgio Milliet, Adonias Filho (que não gostava do livro) e Paulo Rónai – dizia o seguinte de Corpo de Baile, onde está Buriti: “o ritmo de poema bárbaro, o colorido intenso das cenas que se sucedem, o sopro heróico que anima essas páginas, onde as palavras se entrechocam como vagas de mar revolto – tudo isso empresta à narrativa qualquer coisa de estranho, uma atmosfera de magia e encantamento”.

Esse vírus inocula uma mistura de espanto, nostalgia e saudade. Espanto pela beleza que ainda existe, nostalgia, pelo que já se perdeu e uma espécie de saudade futura, como, quando olhamos uma onça em estado de natureza, ou um pôr do sol em um local preservado, e nos perguntamos, por quanto tempo ainda estarão aqui?

O Sertão dos buritis

Desses locais que listei como de alto risco de presença desse vírus nostálgico, o que tenho impresso na memória mais distante é o buritizal. Eu sou daquela região do cerrado, que virou polêmica no próprio Grande Sertão Veredas: ”O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão é por campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima. Para os do Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde os postos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; é onde os postos carecem de fechos; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade. O Urucuia vem dos montões oestes. Mas, hoje, que na beira dele, tudo dá – fazendões de fazendas, almargem de vargens de bom render, as vazantes; culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá há. O ‘gerais’ corre em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é questão de opiniães… O sertão está em toda a parte.”

Eu venho do Curvelo e lhes posso assegurar, é sertão, é gerais e é cerrado. E posso dizer mais, savana não é, mas é campo de murundus, é veredas e é alagados, os brejais. Não por acaso a fazenda de meu avô se chamava Brejo.

Sempre que vejo um buriti, me vem à lembrança o buritizal. Um buritizal bravio, daqueles da minha infância, podia ter tanta vida quanto um ninhal, no Pantanal. Não tinha jacaré, mas podia ter sucuri, onça ou lobo-guará. Todo buritizal guarda um cursinho d’água – o buriti “com o pé quase na água, o que os buritis desejam sempre” – e todo cursinho d’água vira local de caça natural. Mas outros caçadores espreitam a onça e o lobo-guará, que caçam porque assim lhes manda a natureza, para sua subsistência. “Os buritis, que às arras. Sendo estranhos, sendo iguais. Alguns, abriam queimaduras, ôcos pretos na base dos troncos, carcomão, vestígios das queimadas”. E era 1956.

A Onça

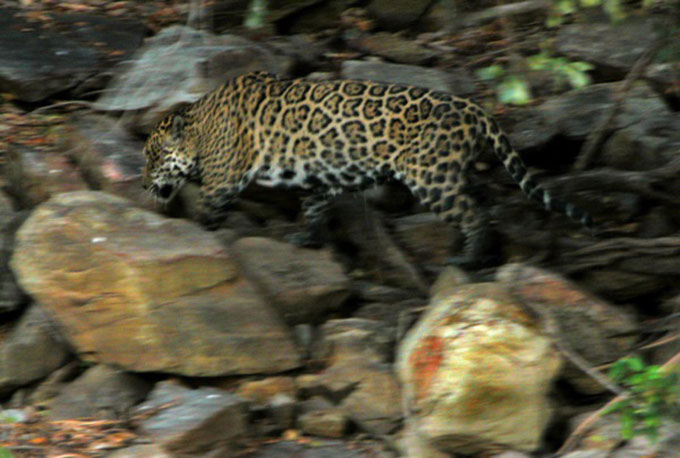

Quando a voadeira apontava de volta para a fazenda Acurizal, a onça cruzou à nossa frente, nadando com vigor, até alcançar a margem. Foi quando nos deu a olhada majestosa, narrada pelo Marcos Sá Corrêa. Ele conseguiu fotografar a bicha na água, no seu trajeto até a margem. A onça, assustada na água, sentia-se soberanamente segura em terra firme. Não sabe que sua espécie está em extinção, por causa da devastação de sua mata e dos tiros dos fazendeiros e caçadores.

Minha Nikon havia caído na água e me restou uma automática na época de pouca precisão. Na pressa de capturar a encarada da onça, não corrigi a fotometria manualmente, operação pra lá de demorada naquela situação. A velocidade imposta pela câmera era muito lenta e ela captou o movimento, deixando a foto tremida. A segunda foto, da onça se retirando para seu santuário, saiu um pouco melhor. Imediatamente me lembrei de inúmeras narrativas de caçadas, em que o tiro não sai direito e do sufoco meio humilhado do segundo tiro. Nunca tive tanta certeza de que a caçada é substituível.

Até caçadores são capazes, de reconhecer que existem outros prazeres, mesmo não admitindo trocar o da caça por eles. Hemingway, em Verdes Colinas da África, fala do prazer da caça, de uma forma crua, como uma obsessão, uma corrida incansável e sem fim. Diz ele que “é agradável caçar algo que você deseja muito, por um longo período de tempo, sendo enganado e driblado e fracassando ao final de cada dia, mas tendo a caça e sabendo que toda vez que você está lá, mais cedo ou mais tarde, sua sorte vai mudar e você terá a chance que está esperando”. “Caçar”, diz ele, só tem uma maneira, é “pelo tempo que você viva, enquanto exista tal e qual animal, da mesma forma que se pinta enquanto existirem você, as cores e a tela, e escrever, pelo tempo que você consiga viver e haja lápis e papel ou tinta e qualquer máquina para fazê-lo ou qualquer coisa sobre a qual você queira escrever; e você se sente um tolo porque faz dessa maneira e você é um tolo se fizer de outra maneira.”

Coração de caçador

Essa extraordinária confissão de obsessão pela tolice ocorre logo após o relato de um desses momentos raros, em que a pessoa tem a oportunidade de pensar no que faz, criada por alguém que a admira muito e, por isso mesmo, não acredita que ela faça o que está fazendo, da maneira que está fazendo, por alguma boa razão. E como poderia um gênio ser tão tolo?

Hemingway voltava de mais um dia sem sucesso atrás de um kudu, e pára junto a um acampamento. É quando encontra Kandisky, fã de sua literatura, e tem com ele um diálogo exemplar (aliás, Hemingway era um mestre dos diálogos):

– O que você está fazendo aqui?

– Caçando.

– Não marfim, eu espero.

– Não, kudu.

– Por que qualquer homem atiraria em um kudu? Você, um homem inteligente, um poeta, atirar em kudu.

– Não atirei em nenhum, ainda, eu disse. Mas nós o temos caçado duramente por dez anos, já. Nós teríamos conseguido um hoje, não fosse pela sua velha picape.

– Pobre picape. Mas você poderia caçar por um ano a fio. Ao final desse período, você terá atirado em tudo que quis e você se sentirá mal por isso. Caçar um animal em particular não faz sentido. Por que você faz isso?

– Porque eu gosto.

– É claro que você gosta de fazer isso. Diga-me, o que você realmente pensa de Rilke?

– Só li uma coisa dele.

– O que?

– A Corneta.

– Gostou?

– Gostei.

– Eu não tenho paciência para ele. Acho esnobe. Valéry, sim. Eu consigo perceber o argumento de Valéry, embora seja muito esnobe também. Bom, pelo menos você não mata elefantes…

– Eu mataria um dos grandes.

– De que tamanho?

– Um de 35 quilos, talvez menor.

– Vejo que há coisas sobre as quais não concordamos. Mas é um prazer encontrar alguém do grupo Querschnitt. Diga-me como é o Joyce? Eu não tenho dinheiro para comprá-lo. Sinclair Lewis é nada. Eu comprei. Não, diga-me amanhã. Você não se importa se eu acampar por perto? Você tem um caçador branco?

– Com minha mulher. Ficaríamos encantados. Sim, um caçador branco.

– Por que ele não está aqui no campo com você?

– Ele acredita que kudu deve ser caçado solitariamente.

– É melhor não caçá-lo de forma alguma. O que ele é? Inglês?

– Sim.

– Inglês filho da puta?

– Não. Boa gente. Você vai gostar dele.

Kandisky jamais entenderá por que Hemingway caça, nem o convencerá a deixar de caçar. Em um desses momentos, ele pede ao escritor que lhe explique porque os Estados Unidos não têm grandes escritores. Hemingway diz que a explicação seria muito longa e chatearia seu interlocutor, que lhe responde:

– Por favor, explique. É disso que eu gosto. Esta é a melhor parte da vida. A vida da mente. Isto não é matar kudu.

Alma de fotógrafo

Foi essa a sensação que tive ao fotografar aquela onça no Pantanal, numa viagem cheia de conversa inteligente, em que a mente precisava ser tão rápida quanto os olhos, para não perder uma idéia ou informação, nem um vôo de ave livre ou uma onça no rio.

Quando retornei, encontrei o número de setembro de 2004 da revista Outdoor Photographer com um artigo de Joe McDonald, fotógrafo de animais selvagens, “A Paciência Compensa”. Foi ele que me lembrou a descrição da caçada, de Verdes Colinas da África. No mesmo Quênia, no Rift Valley, após cinco horas de espreita, ele conseguiu fotografar um leopardo em pleno ataque mortal a um gnu. “A luta durou menos de um minuto, e durante esse tempo, Mary e eu disparamos as câmeras detonando o filme e esperando que nosso foco e fotometria estivessem corretos”, conta ele.

É esta a emoção pacífica do caçador contemporâneo. Nós caçamos paisagens, animais selvagens com nossas câmeras, e estórias, muitas estórias, celebrando, pura e simplesmente, a vida. Saímos atrás de personagens, do bem e do mal, por ofício. Não são raros os momentos de alta adrenalina, nem os de grande calma. É disso que eu gosto, como disse Kandisky a Hemingway, essa é a melhor parte da vida.

Por um punhado de dólares ou uma medalha furada

Caçar, hoje, é moralmente injustificável. No passado, era outra a cultura, os animais eram abundantes, pareciam inextinguíveis. Os caçadores da época tinham uma outra ética. Hemingway, por exemplo, conta que o caçador branco que o acompanhava lhe ofereceu a possibilidade de matar um rinoceronte, embora estivessem atrás de um kudu. Era uma enorme homenagem, porque ele “odiava ter alguma coisa morta que não fosse aquilo que você estivesse atrás, nenhuma morte adicional, nenhuma morte por matar, só quando você a quisesse mais do que você desejava não matá-la, só quando pegá-la fosse necessário para ser o primeiro no seu ofício”.

Pois confesso que minhas duas maiores emoções foram o encontro com a onça livre do Pantanal, no alto rio Paraguai, que mal consegui fotografar e com uma família de rinocerontes, no parque Hluhluwe Imfolosi, na África do Sul. Desta vez consegui fotografar o macho dando um ataque de poder territorial e sua família.

Mas, no passado, predominava a idéia de que havia certo fair-play na caça, que o animal sempre podia ser mais esperto, enganando o caçador, ou mais ágil, driblando-o. Os números, porém, desmentem essa idéia. John Hunter, caçador branco profissional, faz uma confissão sincera, em seu livro Hunter, publicado em 1952.

“Quando vim ao Quênia pela primeira vez, a caça cobria as planícies até onde um homem conseguisse olhar. Eu caçava leões onde agora se erguem cidades, e atirei em elefantes da locomotiva, do primeiro trem a atravessar o país. No espaço da vida de um homem, eu vi a selva se transformando em terra agrícola, e canibais virando operários fabris. Eu tive algo a ver com essa mudança, pois o governo me empregava para eliminar as feras perigosas das áreas que seriam abertas ao cultivo. Eu tenho o recorde mundial para rinocerontes, possivelmente outro recorde para leões (embora não fizéssemos o registro exato do número que matávamos naqueles tempos de então) e eu matei mais de 1400 elefantes. Certamente não falo desses recordes com orgulho. O trabalho tinha que ser feito e aconteceu de ser eu o homem que o executou. Mas por mais estranho que possa parecer ao conservacionista de cadeira, eu tinha uma profunda afeição pelos animais que eu devia matar. Eu gastei longos anos estudando os seus hábitos, não apenas para matá-los, mas porque eu estava honestamente interessado neles”.

A caça não é justificável na cultura de hoje, mas era, na cultura de então. Mesmo naquela cultura, porém, havia os Kandisky para dizer que caçar era nonsense e toleima.

Parece tudo tão longínquo. Green Hills of Africa, é de 1935. Hunter, de 1952. Mas a ameaça dos caçadores é contemporânea. Há um ano atrás, encontrei armadilhas para capivaras, numa várzea que fica na mesma propriedade da RPPN Brejo Novo. Na própria mata da RPPN, tive que espantar os cães, todos perdigueiros, de um caçador, que perseguiam uma capivara para matar. E estou falando de uma reserva de apenas 18,35 hectares. Passei, recentemente, uma tarde e uma manhã no Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais. Nesse breve período, testemunhamos os guardas florestais surpreenderem cinco caçadores, em pontos diferentes do parque. Eles entram, atrás de paca, capivara, anta, jacaré e onça. Acredita-se que, hoje, só existam cinco ou seis onças em todo o parque.

É por essas e por outras, que descobri que tenho no meu DNA o gene que torna as pessoas vulneráveis àquele vírus. Contraí, rapidamente, essa malaise. Essa crônica não passa de um surto de febre preservacionista, de saudade futura das onças e dos rinocerontes. A propósito, só nestes nove meses de 2012 já foram mortos 373 rinocerontes na África do Sul.

PS: Onde está escrito “homem”, como expressão do genérico “pessoa”, é porque é citação de textos que vêm daquela cultura de antanho, que via na caça um esporte justo e no homem a justa medida da humanidade. Sou da nova cultura, que abomina a caça e considera que o homem é apenas uma parte da humanidade, nem sempre a melhor.

* Este texto foi publicado originalmente em O Eco em outra versão.